わたしたちはフェアトレード認証を受けているメーカーや生産者を否定する意図は一切ありません。背景を知ることで、本当の意味での平等で平和な世界へ向けて選択肢を広げるたい。私たちは「これからの時代の Best Option」を目指しています。どうか、誤解なく、ひとつの視点として読んでいただければ幸いです。

チョコレートの箱に貼られた、あの青と緑のマーク。

あのマークが目に入ると、「今日の自分、なんか良いことした気がする」と思わせてくれる。フェアトレード認証は、そんな気持ちの良さとともに、すっかり私たちの生活の中に溶け込んだ。しかしだ。この認証をめぐる違和感は年々増している。

「本当に生産者のためになっているの?」

これらの疑問は、決して極端なものではない。むしろフェアトレードを理解するうえで避けて通れない歴史的背景が存在する。連載の第1回は、その歴史をいったん丁寧にほどいてみたい。

植民地時代は搾取が当たり前だった

コーヒー、カカオ、紅茶、綿花。これらの嗜好品や日用品は、18〜20世紀にかけて世界中の植民地で作られ、欧州に輸出されて莫大な富を生んだ。栽培したのは、現地の農民やプランテーション労働者。利益は、例外なく宗主国側に吸い上げられた。

植民地の支配構造はシンプルだ。

- 軍隊が駐留し、

- 現地の人々から土地と労働を取り上げ、

- 単一作物を大量に作らせ、

- 価格決定権は完全に欧州側が握る。

この仕組みにフェアの要素は当然どこにもない。フェアトレードを理解するひとつの鍵は、そもそも搾取が標準設定だったという事実にある。

独立後も続いた見えない支配

「でも植民地は独立したじゃないか」そう思うかもしれない。たしかに20世紀後半、多くの国々は形式的には独立を果たした。しかし、カギとなるのは 経済の独立だった。宗主国が去った後の構造は、ゆるやかにこう変わっていく。

軍事支配から債務(借金)による支配へ

独立後、国家の基盤をつくるために多額の借金が必要になった国々。その借金を貸したのは誰か? 世界銀行、IMF、欧米の銀行・政府系機関。つまり旧宗主国の延長線上にある国際金融の網だ。

借金が返せない国は、「この作物をもっと輸出しなさい」「この政策をやりなさい」と条件を付けられる。これは軍隊ほど露骨ではないが、経済の意思決定を外部に握られるという意味で新しい支配だった。

資源メジャーが鉱物・石油を握る

金、銅、石油、ウラン。アフリカや中南米の主要資源は、多国籍企業(資源メジャー)が採掘権を握ることが多かった。支配の形は軍事ではなく、契約書に変わっただけだ。

農産物も価格決定権を握られたまま

コーヒーやカカオも同じ構図だ。先物市場は欧州と米国で動き、価格は彼らが事実上決める。生産者が価格に口を挟む余地はほぼゼロ。独立後も続く搾取のアップデート版だった。こうした長い歴史があるからこそ、20世紀末にフェアトレードが登場したとき、世界はある種の希望を見た。

フェアトレードは反省から生まれた

フェアトレード運動が生まれたのは1950〜60年代、ヨーロッパの教会系団体が中心だ。「植民地の歴史の尻ぬぐいをしよう」「生産者にもっと公平な価格を」という純粋な願いから始まった。その理想はまぎれもなく尊い。ただし問題は、運動が市場化した90年代以降に起きた。

認証制度が生まれた瞬間、力のバランスは欧州に戻った

フェアトレード認証は、誰が基準を作り、誰が監査し、誰が認証料を決め、誰が運営しているのか?この問いが非常に重要だ。現実として、主要な認証団体は欧州に本部を置き、基準作りも運営も欧州中心でスタートした。ここに構造的な矛盾が生じる。

生産者のための制度なのに、制度の主導権は再び欧州側が握ってしまった。これは意図的というより、歴史的経緯の積み重ねでそうなった部分もある。しかし結果として、欧州が作った規格を、南側の国々が従うという構図が出来上がった。植民地時代の命令が、現代では規格という形に姿を変えたとも言える。

認証ビジネス化したことで生まれた新たな疑問

フェアトレードの理念そのものは美しい。しかし認証制度となって市場に出ると、別の動きが生まれる。

- 認証料

- 監査料

- ラベルの使用料

- コンサルティング料

こうした費用の多くは、生産者ではなく認証側の国と組織に入っていく。もちろん健全に運営されている部分も多い。だが、制度が巨大になればなるほど、運営側の利害が生じるのは避けられない。ここで、フェアトレードは誰のための制度なのか?という根本的な問いが再び浮上する。

ではフェアトレードは必要なかったのか?

結論から言えば、フェアトレード運動が果たした役割は間違いなく大きい。

- 生産者への意識

- 消費者教育

- 市場への問題提起

- サプライチェーンの可視化

これらは、フェアトレードがなければ進まなかった。問題は制度が大きくなるほど、歪みも大きくなるという構造的な現象にある。

フェアトレードは、植民地時代から続いた搾取構造に挑んだ最初の大きな運動だった。しかしその制度が巨大な認証ビジネスへと成長したとき、歴史はもう一度、私たちに問いを投げかける。本当に生産者のためになっているのか?それとも、また別の形の支配構造が生まれてしまったのか?

第2回:支配のルールは変わらない独立後も続く新植民地主義

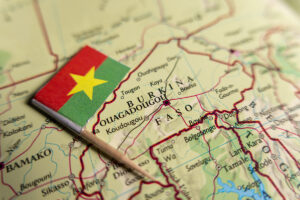

アフリカ諸国が独立しても繁栄しなかったのはなぜか。資源メジャー、債務、傀儡政権。植民地時代の支配が形を変えて続く“新植民地主義”を読み解き、フェアトレードとのつながりを掘り下げていく。

コメント